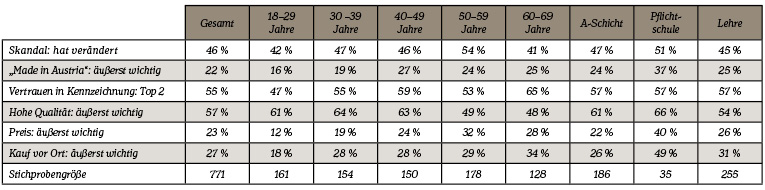

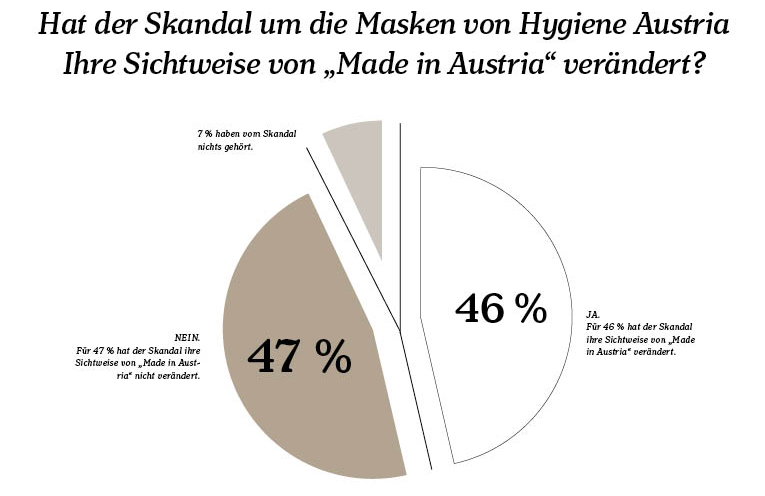

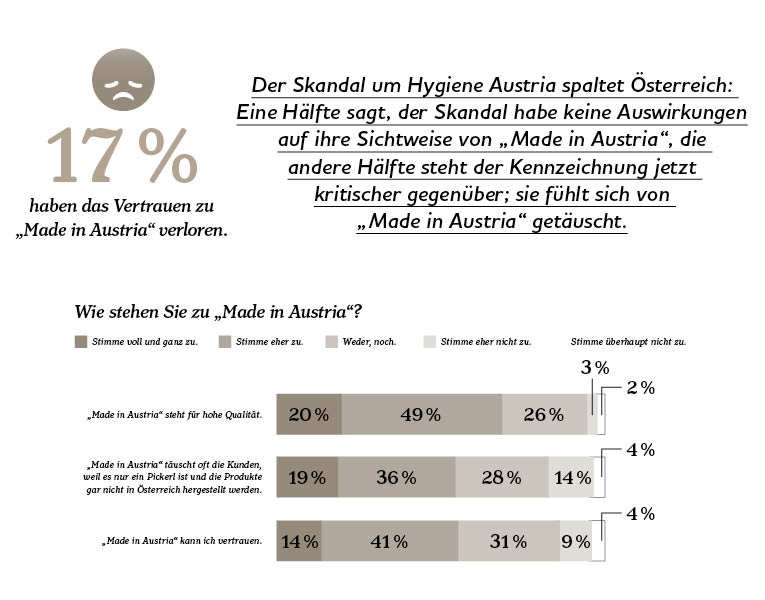

Der Skandal um falsch etikettierte Masken aus China hat das Vertrauen der Österreicher in die Bezeichnung „Made in Austria“ erschüttert. Trotzdem steht man ihr noch sehr wohlwollend gegenüber. Austrian Limited hat eine repräsentative Umfrage darüber beauftragt, wie man innerhalb Österreichs zur umstrittenen Herkunftsangabe steht.

Katja Meier-Pesti bezeichnet sich selbst als Wissenschaftlerin und Praxisverliebte, Kreative und Analytikerin. Mit ihrem Marktforschungs- und Consultingunternehmen wissma hat sie für Austrian Limited die vorliegende Umfrage durchgeführt und erklärt nun im Interview die Ergebnisse aus psychologischer Sicht.

Was hat Sie an den Studienergebnissen am meisten überrascht? Dass tatsächlich 50 Prozent der Befragten dem Begriff „Made in Austria“ jetzt kritischer gegenüberstehen – das fand ich schon sehr hoch. Meinem Bauchgefühl nach – also rein gefühlsmäßig – hätte ich vielleicht 20 bis 30 Prozent erwartet. Wenn man bedenkt, wie viele Unternehmen in Österreich produzieren und es auch sehr gut vertreten, dann sollte ein schwarzes Schaf eigentlich nicht so problematisch sein. Rational betrachtet, wird es immer schwarze Schafe geben.

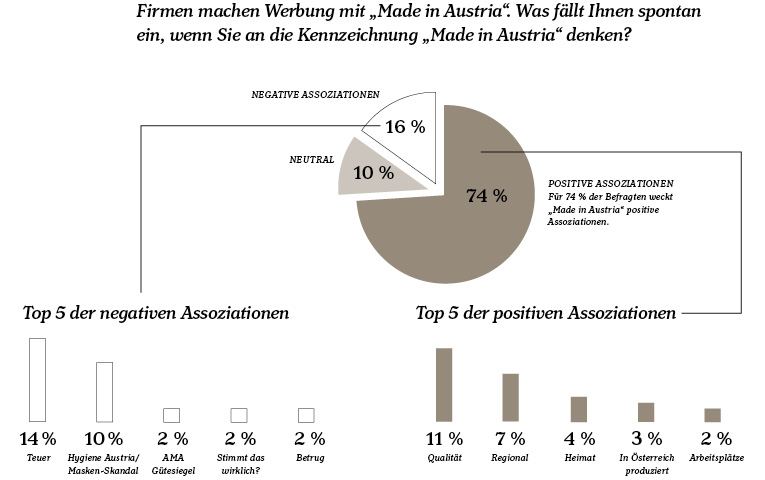

Kann man das psychologisch erklären? Zunächst muss man festhalten, dass der überwältigende Teil der Assoziationen immer noch sehr positiv ist. „Made in Austria“ ist also positiv behaftet. Aber es ist als Begriff zu schwammig – die Menschen wissen nicht, was sie darunter verstehen sollen. Gleichzeitig gibt es aber das Bedürfnis zu wissen, wo ein Produkt herkommt. Man möchte sich auf etwas verlassen können. Zudem wird mit solchen Ursprungsbezeichnungen immer eine Imagewelt und ein Selbstbild transportiert, an dem man emotional hängt. „Made in Austria“ steht für Nähe, Sympathie, Ähnlichkeit. Wir kennen die gesetzlichen Bestimmungen in Österreich, verlassen uns darauf, dass wir etwas kaufen, das unseren Qualitätsansprüchen entspricht.

Geht man in den Supermarkt, wird man praktisch überflutet mit Qualitäts- und Gütesiegeln auf den Verpackungen – ist die Wirkung dieser „Pickerl“ wirklich so groß? Das ist in der Psychologie ausgiebig erforscht – und man kommt zu einem recht einfachen Schluss: Wenn ich als Konsument die Wahl habe zwischen einem Produkt mit fünf Gütesiegeln und einem ungefähr gleichpreisigen ohne Siegel – dann greife ich zum ersten. Dabei ist es fast egal, welche Siegel das sind. Sie vermitteln uns das Gefühl, dass da etwas getestet wurde, dass sich jemand damit beschäftigt hat. Das ist sogar so emotional, dass es unterbewusst abläuft – unser Gehirn scannt und befindet: Siegel ist gleich gut. Bis einmal etwas passiert, das auch medial stark transportiert wird. Dann fühlt man sich betrogen.

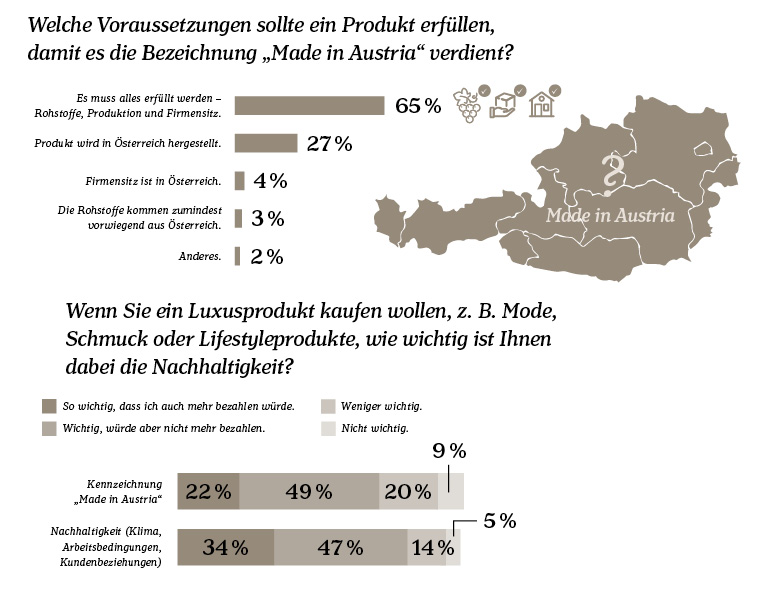

Zwei Drittel finden, ein Produkt verdient die Bezeichnung „Made in Austria“ nur, wenn Rohstoff, Herstellung und Firmensitz aus und in Österreich sind – ist das nicht ein bisschen naiv? Das mag sein, aber es ist auch verständlich. Je unsicherer man ist, desto eher sagt man: Alles muss erfüllt sein. Wenn ich nicht weiß, was etwas genau bedeutet, werde ich immer den höchsten Standard annehmen. Deshalb ist es auch so wichtig, den Begriff mit Leben zu befüllen, oder auch andere Begrifflichkeiten zu verankern – sei es „created in“, „produced in“ oder Ähnliches.

Gerade jüngere Menschen (bis 30 Jahre) und jene mit höherer Bildung fühlen sich von „Made in Austria“ am wenigsten angesprochen. Ist „Made in Austria“ zu verstaubt? Ich würde vermuten, dass jüngere Menschen eher globaler denken. Die Welt ist klein geworden. Und ja, „Made in Austria“ ist ein bisschen vergangenheitsbehaftet – die Gruppe, die sich in der Umfrage davon besonders angesprochen gefühlt hat, sind die „Bewahrer“. Diese Gruppe sucht Vertrauen, Sicherheit und Stabilität. Sie setzt eher auf Altbewährtes und vermeidet Experimente. Aber dass man „Made in Austria“ deswegen abschreiben sollte, das sehe ich gar nicht so. Vor allem jetzt durch Corona sehe ich große Chancen, die man aber auch nutzen muss. Im Moment ist „Made in Austria“ kein Selbstläufer.

Sie schreiben in den Umfrageergebnissen, es sei schade, dass Nachhaltigkeit den Kunden wichtiger ist als „Made in Austria“, seien die beiden doch das „Dreamteam des Marketings“. Nachhaltigkeit ist derzeit in erster Linie „grün“ – man assoziiert sie mit Ökologie, weniger mit Arbeitsbedingungen oder Lohnverhältnissen. Aber natürlich ist auch beim Klima das Thema Regionalität ein wichtiger Aspekt – kürzere Transportwege verringern schließlich den Schadstoffausstoß. Deshalb wäre die Verbindung zu „Made in Austria“ eigentlich eine völlig logische – sie ist aber noch viel zu wenig verankert.

Kommentar Peter Syrch: Wo soll es hingehen?

Glaubwürdigkeit ist das höchste Gut einer starken Marke „Made in Austria“ – dazu braucht es Strategie und Vision.

Österreich hat so viele Gründe, stolz auf sich zu sein. Und diese Gründe haben ebenso viel mit Internationalität wie mit Regionalität zu tun. Österreich besteht nicht aus Grenzen – im Gegenteil: Es denkt und handelt grenzübergreifend. Was Österreich ausmacht, sind die Menschen, die Landschaften, die Regionen, die in ihrer Vielfalt und ihrem Ideenreichtum so viel leisten und hervorbringen, was weltweit geschätzt wird. Auch die Zusammenarbeit mit anderen Ländern, das Bekenntnis zu einem gemeinsamen Europa und einer internationalen Wirtschaft machen dieses Land stark. Was über diesen berechtigen Stolz hinaus nicht übersehen werden darf, sind die Unterschiede – und zwar ohne sie zu werten.

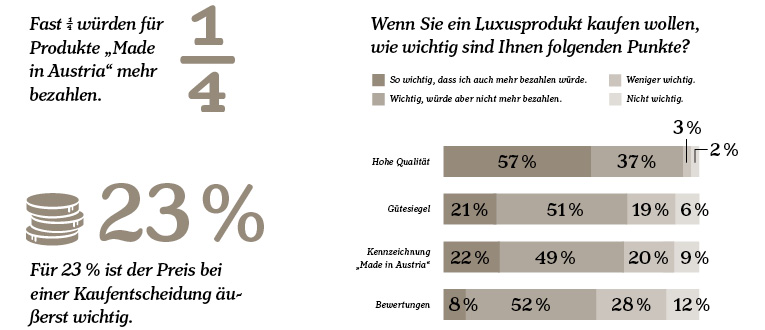

Ein Produkt, das vom Rohstoff bis ins Regal in Österreich entstanden ist, ist nicht zwingend besser als eines, das in Kooperation mit Teilnehmern jenseits der Staatsgrenzen realisiert wurde. Aber eines muss auch klar sein: Der Konsument muss sich entscheiden dürfen – aufgrund von klaren Kennzeichnungen. Wie diese aussehen, muss diskutiert werden. Die derzeitige rechtliche Lage, die immer im Einzelfall entscheidet, führt zu einer Wo-kein-Kläger-da-kein-Richter-Politik, durch die es einfacher wird, Schindluder mit dem Vertrauen des Konsumenten zu treiben. Wenn „Made in Austria“ seine Stellung als Qualitätsmerkmal behalten soll, muss es über jeden Zweifel erhaben sein. Nur eine transparente, klare und kontrollierbare Kennzeichnung kann auch glaubwürdig sein. Eine Differenzierung in Bereiche, wie sie durch „Created in Austria“ oder „Designed in Austria“ erreicht würde, kann für den Konsumenten ebenso zum Qualitätsmerkmal werden wie „Made in Austria“ – womöglich sogar noch mehr. Und nicht nur da besteht Handlungsbedarf - in der Umfrage ergibt sich ein klares Bild: Made in Austria wirkt zu wenig bei den bis 30jährigen und jenen mit höherer Bildung. Genau diese sind es aber, die für Manufakturen von hoher Bedeutung sind.

Wir als Austrian Limited stehen erklärtermaßen auch für die österreichischen Manufakturen und Kreativschmieden, die in ihrer Vielfalt das österreichische Traditionshandwerk mit Leben und Zukunft füllen – in Produktion und Vertrieb oft über die Staatsgrenzen hinaus. Auch um ihnen gerecht zu werden, braucht „Made in Austria“ ein klares Profil ebenso wie eine gemeinsame Strategie und Vision für Österreichs Zukunft als Wirtschaftsstandort. Wir alle – Hersteller, Interessenvertretungen, Medien, Politik – sind in der Pflicht, eine solche Strategie zu erarbeiten und zu leben.